© Cercle Numismatique de Nice - Toutes les utilisations de textes ou d'images émanant de ce site sont soumises à autorisation préalable et mention/lien de la provenance Cercle Numismatique de Nice

MONNAIES ET HISTOIRE DES PEONIENS

par Jérôme COTTE

Cercle numismatique de Nice

Sur les actuels territoire de la Bulgarie, du nord de la Grèce et de la République de Macédoine vivaient voilà plus de 2000 ans les Péoniens. C’est dans l’Iliade d’Homère et à travers les témoignages d’Hérodote que les Péoniens entrent dans l’histoire, et ce sont les monnaies qui demeurent aujourd’hui le plus beau témoignage qu’ils nous aient laissé.

I - Histoire des Péoniens

De leur obscures origines jusqu’à l’époque hellénistique, les Péoniens ont eu une histoire mouvementée sur laquelle subsistent néanmoins de nombreuses zones d’ombres ou d’imprécision, les témoignages sur ce peuple étant relativement peu nombreux.

1) Origines, territoires et moeurs des Péoniens

Dans l’Iliade, Homère subdivise les Thraces en trois peuplades, dont celle des Péoniens, la plus occidentale, qui s’établit à l’ouest du Strymon (la Strouma pour les Bulgares) et sur le cours inférieur de l’Axios (le Vardar).

Selon Hérodote [1], les Péoniens descendaient de colons teucriens, originaires de Troie. Ces mêmes Teucriens tirent leur nom de Teucros, qui est l’ancêtre de la famille royale de Troie.

Les Péoniens ont donc la même origine mythique que les Troyens, peuple installé en Asie Mineure si fameux depuis l’Iliade d’Homère.

L’origine historique des Péoniens reste discutée. Il semble qu’ils descendent d’une souche thrace et illyrienne, mêlée de quelques éléments helléniques.

Les Péoniens sont un petit peuple, installés à l’ouest de leurs voisins, les Thraces, avec lesquels ils partagent nombre d’usages et de coutumes, et au nord de la Macédoine. Ils vivent dans une région montagneuse, dans la rude chaîne des Balkans.

La région qui deviendra le coeur du futur Royaume de Péonie se situe entre la moyenne vallée de l’Axios et du Strymon, autour du lac Prasias (ou Cercinitis) [2]. Cette vallée du Strymon est, avec la vallée de l’Hébros, la principale voie de communication à travers les monts Balkans entre les pays du Danube et la mer Egée.

Les Péoniens sont un peuple de pasteurs montagnards, initialement nomades et ceux-ci créeront plusieurs villages, petits ou gros. Ce peuple est composé de plusieurs tribus. Hérodote cite celle des Siriopéoniens, qui habitent Siris (aujourd’hui Serrai, sur un défilé du fleuve Strymon), et celle des Péoples (habitant plus au nord sur le Strymon). Les Péoniens du lac de Prasias, nous raconte Hérodote [3], sont polygames, et habitent une cité lacustre d’habitations de bois construites sur pilotis. Il s’agit là d’une des plus anciennes mention littéraire de cité lacustre en Occident.

Hérodote nous indique encore que l’on trouve également des Péoniens plus à l’est, dans la région du Mont Pangée... S’agit-il là-bas bien de Péoniens, ou bien plutôt de Thraces ? La distinction doit être difficile à faire...

La montagneuse Péonie est une région d’élevage, de chevaux notamment. On y trouve également des gisements métallifères autour de la cité de Pautalia, et le fleuve Strymon charrie des sables aurifères. C’est donc une région riche en métaux et en or.

Les Péoniens ont bien sûr des contacts avec le monde grec. Hérodote compare les usages des femmes de Thrace et de Péonie à ceux des Scythes et des Hyperboréens, pour les offrandes biens empaquetés dans de la paille de blé que ces peuples envoient au temple de Délos (île des Cyclades du Nord et grand centre religieux du monde grec) [4].

Malgré ces contacts avec les Grecs, la Péonie et ses habitants sont considérés par Hérodote, et probablement par l’ensemble de ces contemporains grecs, comme barbares. La Macédoine elle-même, le grand voisin située au sud de la Péonie, est perçue comme une zone tampon entre le monde grec civilisé et le monde barbare des tribus plus ou moins hostiles que sont les Epirotes, les Illyriens ou les Péoniens.

2) Les Péoniens dans les Guerres Médiques et la soumission à la Macédoine

En 513 éclate le premier conflit entre Perses et Grecs.

Une fois son autorité assuré sur l’Empire Perse, le grand roi Darius se tourne vers la Mer Noire et l’Europe. Cette campagne amène sans encombre les troupes perses en Thrace, jusqu’aux frontières de la Macédoine et, au nord, jusqu’au Danube.

Durant cette campagne, Darius ordonne au général perse et satrape Mégabaze de s’emparer des Péoniens et de les déporter en Asie, probablement parceque ils ont dû résistés et être vaincus par le Grand Roi. Ils sont alors installés en Phrygie, dans des bourgs à part de la population déjà en place. Mais ils rentreront chez eux quelques temps plus tard, quand le tyran de Milet, Aristagoras, se révolte contre Darius. Quittant l’Asie par la mer, ils sont acheminés par les habitants de Lesbos jusqu’à la cité de Doriscos, sur l’embouchure de l’Hèbre, d’où ils regagnent la Péonie [5].

Hérodote nous narre encore l’histoire de Pigrès et Mastyès. Ces deux frères, tous deux Péoniens, souhaitent devenir tyran de Péonie sous l’égide perse. Ils se rendent jusqu’à la cité de Sardes, avec leur soeur pour que celle-ci essaie de séduire Darius et favorise ainsi leur projet. Mais ils n’arrivent pas à leur fin.

Lors de cette campagne de Darius contre les Péoniens, Amynthos, roi de Macédoine, reconnait l’autorité perse pour protéger ses terres. Grâce à cet acte de soumission devant le Grand Roi, il se voit attribuer le territoire des Péoniens, alors que la Thrace voisine est érigée en satrapie (province de l’Empire perse), sous le gouvernement de Mégabaze, et prend le nom de satrapie de Skudra.

La Péonie est donc soumise à la Macédoine, elle-même plus ou moins alliée et vassale de la Perse.

Lors de la deuxième guerre médique, en 480 av. J.C., des soldats péoniens servent dans l’armée terrestre perse de Xerxès, lors de sa campagne contre Athènes [6]. L’année suivante, en 479, le général perse Mardonios compte dans ses rangs des Thraces et des Péoniens à la bataille de Platées [7].

Mais ce sont les Grecs et Athènes qui sortent vainqueurs de cette guerre et suite à la débâcle perse, la satrapie de Skudra se démantèle. C’est la Macédoine d’Alexandre Ier (497-454) qui récupère les territoires côtiers situés entre les fleuves Axios et Strymon. Le royaume de Macédoine consolide ainsi sa position de domination régionale. Quant à la Péonie, même une fois les Perses partis, elle continue à être macédonienne, et le restera jusqu’au milieu du IVeme siècle.

3) Le Royaume de Péonie (359-286)

Après la période troublée qui suit en 359 avant Jésus-Christ la mort du roi de Macédoine Perdikkas III, les Péoniens reprennent leur indépendance vis-à-vis de la Macédoine.

Et les Péoniens vont même plus loin : en 359, sous la conduite de leur chef unique, Argis, ils descendent la vallée du Strymon vers le sud pour trouver des territoires plus fertiles et/ou pour piller la Macédoine. A force de cadeaux, Philippe II, le nouveau roi de Macédoine, se les concilient, et les persuade pacifiquement de se retirer dans leurs montagnes. Mais Argis étant mort soudainement, toujours en cette année 359, Philippe change brusquement de politique, attaque les Péoniens et les bat.

Les envahisseurs sont refoulés définitivement en Péonie, pendant que Philippe II et la Macédoine vont rapidement devenir la première puissance de toute la Grèce.

Les Péoniens se dotent alors d’un nouveau chef, Lykkeios (359-340), qui va battre monnaie [8].

Athènes, trop éloignée géographiquement, ne peut lutter elle-même contre la puissance montante du nouveau roi de Macédoine, Philippe II. Elle décide alors de former une coalition de différents voisins septentrionaux de la Macédoine, dont les Illyriens et leur roi Grabos, les Péonies et leur roi Lykkeios, et les Odrysses [9].

L’ensemble des peuples de la coalition sont battus par la Macédoine entre 356 et 355, et on suppose que Lykkeios vaincu se soumet à Philippe II.

Cette soumission de la Péonie à Philippe II de Macédoine nous est suggéré par une autre source historique. En effet, Démosthène, orateur et homme politique athénien et principal partisan d’une intervention d’Athènes contre Philippe II, déclare dans l’un de ses discours à ses concitoyens que les Thessaliens, les Illyriens et les Péoniens sont prêts à ce révolter contre la Macédoine [10]. Ce discours laisse penser que les Péoniens partagent la condition des Thessaliens, alors soumis à Philippe, et que la Péonie est une sorte d’état-satellite de la Macédoine.

En 353, Philippe II part en campagne contre la Thrace, et ses armées, au retour, traversent la Péonie.

Il était judicieux de la part de la Macédoine de faire de la Péonie un état-tampon, assez fort pour se défendre contre les remuantes peuplades du Nord, les Celtes et les mystérieux Agrianiens.

Le royaume de Péonie [11] verra se succéder 3 rois, Lykkeios (359-340), Patraos (340-315) et Audoléon (315-286), qui battront monnaie.

Le royaume fait penser à la Macédoine des VI° et V° siècles, résolument tourné vers le monde grec qui le considère en retour comme barbare, ayant probablement une élite hellénophiles [12], peu de cités d’importances (Pautalia) et, sur ses frontières nord, des tribus barbares remuantes.

Les Péoniens, mercenaires, fournissent également des troupes auxiliaires à Philippe II. Les cavaliers péoniens jouent aux côtés d’Alexandre le Grand un rôle important dans ses campagnes perses, notamment à la victoire de Gaugamela en 331.

En 315, Audoléon succède à son père Patraos à la tête de la Péonie. Audoléon marie l’une de ses filles à Pyrrhus d’Epire (297-273). Ce mariage illustre l’importance de la Péonie dans le jeu politique régional de la Grèce du Nord.

Pourtant, aucune mention explicite n’indique qu’Audoléon rejoint en 288 la coalition formée par Pyrrhus, Lysimaque, Ptolémée et Séleucos pour battre Démétrius Poliorcète, qui tient alors la Macédoine, l’essentiel de la Grèce continentale, Chypre et des territoires en Asie.

Toutefois, à la lumière d’un décret athénien retrouvé, on peut conjecturer qu’Audoléon faisait soit parti de la coalition, soit la supportait activement.

En effet, ce décret athénien de 287-286 honore Audoléon pour avoir permis à Athènes de recouvrer la liberté et pour l’avoir approvisionné en blé[13].

En 286, une fois Démétrios Poliorcète battu, Lysimaque se retourne contre son ancien allié Pyrrhus et le contraint à se retirer sur ses terres d’Epire, reprend la Péonie sous son joug.

Vers 280, une vague de bandes celtes descend en Grèce du Nord, avant de s’en prendre à la Thesssalie et à Delphes l’année suivante : la Péonie est ravagée par ces celtes commandés par Brennos [14].

Par la suite, la Péonie entre dans les oubliettes de l’Histoire, et ne vit aucune exploitation ou colonisation à grande échelle ni sous les Antigonides, ni sous les Romains.

II - La numismatique du royaume de Péonie

Le monnayage des rois de Péonie commence en 359 pour se terminer en 286 avant Jésus-Christ. Il se composte d’une quinzaine de monnaie, avec de très nombreuses variétés sans grand intérêt dans le cadre de notre exposé.

Ces monnaies, que l’on peut rattacher sans conteste au monnayage grec antique, se caractérisent aussi par un style propre, sauf pour celles d’Audoléon.

L’ouvrage qui fait référence sur ce monnayage reste le catalogue de la vente réalisée par Sotheby’s à Londres le 16 avril 1969, le Catalogue of the Paeonian Hoard, dispersion d’un trésor découvert en 1968 dans la province de Razinci, dans l’actuelle Bulgarie. Ce trésor se composait de monnaies d’or et d’argent des rois de Macédoine, et d’un lot important de monnaies d’argent de Lykkeios et de Patraos.

Ce monnayage présente des traits communs :

- il se compose quasi-exclusivement de monnaie d’argent

- les avers représentent des dieux ou héros grecs : Appolon, Athéna, Zeus ou Héraklès

- le nom du roi émetteur, écrit en grec ancien, figure systématiquement au revers

Ces monnaies ne sont pas toutes très rares, et elles apparaissent assez régulièrement en vente internationale.

1) Le monnayage de Lykkeios (359-340)

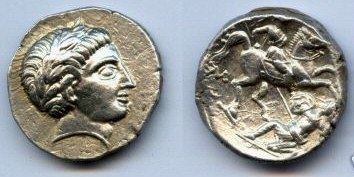

Cette tétradrachme de Lykkeios représente à l’avers la tête laurée d’Apollon, ou de Zeus (deux avers possibles différents). Au revers, on lit le nom du roi, et on voit Héraklès nu, en train de lutter avec un lion, qu’il est sur le point d’étouffer. Dans le champ, un arc et un carquois. Cette monnaie nous renvoie aux douze travaux d’Héraklès.

En effet, Héraklès, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, femme légitime d’Amphitryon, le roi de Thirynthe (cité du nord est du Péloponnèse dont on visite aujourd’hui les ruines). Frappé d’une crise de folie par la jalouse Héra (épouse de Zeus), Héraklès tue son épouse et ses trois fils et, pour expier ces meurtres, entre au service d’Eurysthée, qui l’envoie entreprendre ses douze travaux.

Le premier de ses travaux fut de tuer le lion de Nemée, lion qui ravageait la contrée et qu’aucune flèche ne pouvait tuer (d’où probablement la représentation de l’arc et du carquois dans le champ de notre monnaie, arme ne pouvant d’être aucune utilité en l’occurrence à Héraklès). Notre héros doit le combattre à mains nues après l’avoir surpris dans son antre, et le tue en l’étouffant. Héraklès dépouilla ensuite le lion mort de sa peau, qu’il endossa comme trophée.

Cet exploit se déroule bien loin de la Péonie, à Némée (au nord ouest de Thirynthe). Mais cette légende peut toutefois avoir un fondement historique car, à l’époque mycénienne (-1500 à -1100 avant Jésus-Christ), des lions vivaient bien dans la région, comme l’atteste des objets trouvés ou la fameuse porte des Lionnes de Mycènes.

La drachme de Lykkeios reprend la tête d’Apollon à l’avers, et un lion courant au revers (le lion de Némée ?).

2) Le monnayage de Patraos (340-315)

Une très belle tétradrachme au style bien particulier nous montre la tête d’Apollon à l’avers, et au revers un cavalier armé sur un cheval en train de pourfendre un ennemi. Il faudra attendre le Bas-Empire romain pour retrouver ce thème en numismatique. Attardons nous un peu sur cette représentation.

CS’agit-il du dieu-cavalier Hérôs, dieu principal du panthéon des voisins Thraces adoré jusqu’à la fin de l’époque romaine ? Hérôs est à la fois dieu chasseur et dieu funéraire, et il est honoré dans toute la vallée du Strymon. Mais les sculptures et bas reliefs retrouvés représentant ce dieu ont une iconographie différente, avec différents attributs ici absent (arbre, serpent...) [15].

Est-ce une représentation du chef des Péoniens écrasant un ennemi, ou bien s’agit-il d’un cavalier péonien galopant à droite et terrassant un hoplite macédonien au sol [16] ?

Certains reconnaissent sur l’ennemi au sol le casque et le bouclier macédonien.

Est-ce une allusion aux cavaliers légers engagés aux côtés d’Alexandre le Grand contre les Perses ?

Ce sont les principales interprétations qui ont été faite de ce revers.

Patraos a aussi émis des drachmes à l’avers identique (tête de jeune homme à droite, peut-être Apollon), et un protomée de sanglier ou un aigle, avec un monogramme (lettre d’atelier? De graveur ?)

3) Le monnayage d’Audoléon (315-286)

Audoléon a frappé une superbe et très originale tétradrachme avec une représentation à l’avers de la déesse Athéna, casquée. On trouve différentes variantes sur la gravure du visage et du casque de cet avers. Au revers, on voit un cheval marchant avec le monogramme dans le champ et le nom du roi.

Frappé après 305, selon l’étalon attique, on trouve également des imitations serviles mais de très bonne qualité du monnayage macédonien d’Alexandre le Grand, monnayage devenu à cette époque le standard monétaire universel du monde gréco- asiatique. Seul le nom d’Audoléon à la place de celui d’Alexandre au revers permet de les distinguer. C’est seulement sur ces monnaies là que le chef des Péoniens s’intitule lui-même roi.

Audoleon a également frappé des tétradrachmes au nom d’Alexandre le Grand. Ces monnaies en tout point identique à celle du grand roi macédonien se distinguent par un symbole spécifique, ressemblant à un epsilon aux bras inachevés [17].

Ce sont là les dernières frappes du royaume de Péonie.

4) Les imitations celtes des monnaies de Péonie

Les monnaies de Péonie ont été copiées par les Celtes du Danube, leurs voisins immédiats du nord [18]. Ces imitations sont bien moins nombreuses que celles que ces mêmes Celtes ont réalisé à partir du monnayage de Macédoine de Philippe II et de son fils Alexandre le Grand. Mais l’existence de ces copies prouvent toutefois le rayonnement régional de la Péonie au nord de ses frontières.

On connaît même des exemplaires d’imitations hybride des Boïens de la Transpadane (Celtes du Danube) [19].

On y voit à l’avers une tête laurée, diamédée à droite et stylisée et au revers, le mot « ATTA » avec un cavalier nu passant à droite et brandissant une lance à la main, avec en dessous un trident couché. Si le trident reprend le symbole des ateliers d’Amphipolis et de Pella de Philippe II, le cavalier reprend partiellement celui de la tétradrachme péonienne de Patroas.

5) Contrefaçons modernes

Compte tenu de leur rareté et de leur prix de vente très élevé, les monnaies de Péonie ont tout naturellement intéressé les faussaires. Attention donc aux imitations (ci-contre: belle imitation d'une monnaie de Lykkeios). Eviter d'acheter ce type de monnaie par internet à des non-professionnels.

Conclusion

Les Péoniens, peuple situé à la marge nord du monde grec, entré dans l’Histoire avec Homère et Hérodote, nous sont davantage connus en « négatif », à travers leurs participation dans les armées « étrangères » de leur époque ou dans leur relation avec le grand voisin macédonien, que vraiment pour eux-mêmes.

Considérés eux-mêmes au temps d’Hérodote comme des barbares par les grecs, ils ne s’en distinguent plus guère au temps de Philippe II et d’Alexandre le Grand. Les très belles monnaies frappées, comme le tétradrachme de Lykkeios à l’Héraklès et au lion de Némée, reprennent des sujets on ne peut plus grec, et ce sont finalement les monnaies de ces « barbares du nord» qui sont elles-mêmes imités à partir du III° siècle avec Jésus-Christ, par les Celtes du Danube.

C’est finalement la numismatique qui reste le témoignage le plus important connu de ce petit peuple des Balkans, dont la destinée, une fois le royaume de Péonie annexé par Lysimaque, se font dans l’histoire de cette région.

Bibliographie

Philippe de Macédoine, sous la direction de M.Hatzopoulos et L.Loukopoulos, éditions Ekdotike Athenon, Athènes, 1991; plus particulièrement les pages 90 à 99.

« Further reflections on Audoleon and his Alexander mint », article de Waggoner, Nancy M., dans Revue belge de numismatique et de sigillographie n° 129, année 1983, pages 5 à 21, illustré de 5 planches.

Catalogue of the extremely important paeonien hoard..., vente aux enchères de Sotheby & co du 16/04/1969 à Londres

« Dropion, roi des Péones », article de J.Pouilloux dans le Bulletin de Correspondance Hélénique n° 74, 1950, pages 23 à 32

« Lyccéios, dynaste des Péoniens », Numismatic Chronicle, 1875, pages 20 à 24

Early hellenistic coinage, par Otto Morkholm, Cambreidge, 1991, page 83

Henri Seyrig, Monnaies hellenistiques II - Royaume de Péonie, dans la Revue Numismatique 1963, pages 12 à 14

A la recherche des Thraces, Alexander Fol et Ivan Marazov, Edition France-Empire, Paris, 1978.

Ouvrages traitant du sujet, que nous n’avons pas pu consulter :

- « The ancient Kingdom of Paionia », article de Irwin L. Merke dans Balkan Studies 6, année 1965, pages 35 à 54.

- « Tetradrachm-subaeratus of the Paeonian King Patraos found at Risan », article de Ujes Dubravka dans Macedonian Numismatic Journal n°2, année 1996, pages 23-32.

- « La nationalité des Péoniens », article de N.Vulic dans la revue Musée belge, n°30, année 1926, pages 107-117.

[1] Les Enquêtes, Hérodote, livre V, 12

[2] Ce territoire se trouve aujourd’hui partagé entre le sud de la Bulgarie, l’est de la République de Macédoine et le nord de la Grèce. La ville de Kilkis est d’ailleurs dans le découpage administratif de la Grèce actuelle la sous-préfecture du nomme (département) de Péonie.

[3] Les Enquêtes, Hérodote, livre V,12

[4] Les Enquêtes, Hérodote, livre IV,33

[5] Ce récit se trouve dans Les Enquêtes, Hérodote, livre V, 98

[6] Les Enquêtes, Hérodote, livre VII, 185

[7] Les Enquêtes, Hérodote, livre IX, 32

[8] Le nom de Lykkeios est parfois aussi orthographié Likkeios, Lyppeios ou Lippeios.

[9] Cette alliance nous est connue par une inscription retrouvée sur l’Acropole d’Athènes

[10] Démosthène, 1, 22-23; 4,8

[11] Nous reprenons ici la dénomination usuelle « Royaume de Péonie », bien que, d’après nos connaissances, c’est seulement Audoléon qui utilisera explicitement ce titre de roi (sur certaines de ses monnaies)

[12] On a ainsi retrouvé à Toumba, dans l’actuelle province grecque de Kilkis, une tombe de type macédonien du IV° siècle av. J.C. où était enterrée un noble péonien. Le monnayage atteste également l’hellenisation prononcé du Royaume de Péonie.

[13] Une garnison militaire installée à Athènes par Demetrius Poliorcète est en effet chassée. Cité dans « Dropion, roi des Péones »

[14] Athènes hellénistique, de Christian Habicht, Les Belles Lettres, Paris, 2000, page 149.

[15] Héros est le dieu-cavalier des Thraces. Ses représentations sur les quelques 3000 bas reliefs trouvés est principalement la suivante, avec quelques variantes : un cavalier qui brandit sa lance et vise un sanglier caché derrière un autel. Près de l’autel figure toujours un arbre et un serpent lové autour du tronc, et une, deux ou trois femmes debout. Le chasseur est accompagné d’un chien ou d’un lion. Ailleurs, le cavalier revient de la chasse. Il tient sa proie, que chiens ou lions bondissant tentent de lui happer. Ailleurs encore, il s’avance triomphalement vers l’autel à cheval, une coupe à la main. Nous sommes donc loin de la représentation de notre monnaie.

Par extension, le cheval est chez les Thraces un symbole de puissance politique, marque de l’aristocratie, ce qui fait penser à certains auteurs que la représentation du cavalier doit être celle du chef des Péoniens.

[16] C’est le commentaire qui est donné dans le catalogue de la vente sur offre Monnaies IV de la Compagnie Générale de Bourse pour le lot n°30

[17] L’attribution de ces tétradrachmes à Audoléon a été faite par Henri Seyrig dans son article Monnaies Hellenistique II - Royaume de Péonie, dans Revue Numismatique, 1963, pages 12 et 14, et confirmé depuis, notamment par Waggoner dans son article « Further reflections on Audoleon and his Alexander Mint », Revue belge de numismatique..., 1983

[18] Voir ainsi les monnaies n° 198 et 199 du Greek Coins and their values, de D.Sear, tome 1, année 1978

[19] Voir monnaie n° 203 de la vente Poindessault du 30 mars 1989 et le n° 672 de la vente sur offre Monnaies IV du Comptoir Général de la Bourse à Paris